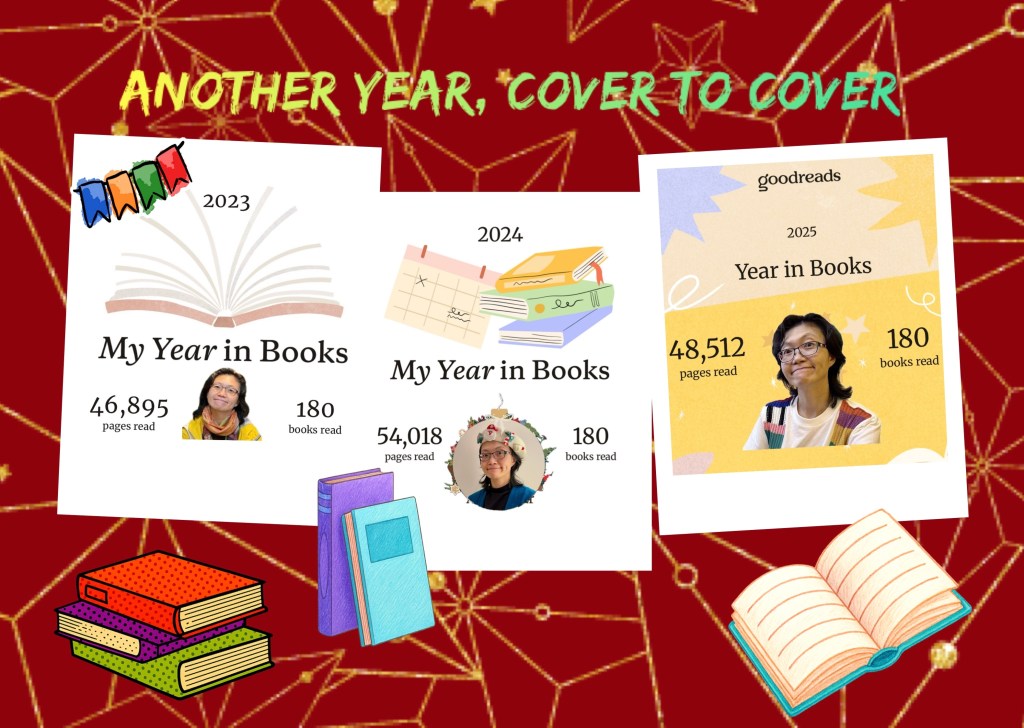

不知不觉的,又是一年,合卷在即。回顾过去几年的记录,阅读量和忙碌程度基本成正比。感谢那些不断向我提出或有趣或古怪或刁钻问题的学生、学者、公众和媒体,激励我不断翻开下一页。这一年我都干嘛去了呢?来,每月三张照片来锄一下草

一月

一年meetings从一月六日开始,全年第一次出差是一月十五日,去的曼城(图一),发现了这家超方便的公寓类酒店,让今年后来几次来曼城调研方便和许多。然后赶回伦敦,给Georgetown大学法学院研究生的国际培训班讲了一次课。讲课效果明显很好,朋友很满意,眉飞色舞地奖励我去吃石锅拌饭(图二),哈哈,然后参加了英国外交部启动文化软实力的活动(图三)。但一月份最倍感压力的是项目申请入围第二轮,被基金会面试。然后那天电脑mic还坏了。。。折腾了十分钟,终于以电话拨入的方式进入在线面试,童话般的面试,感觉虽然一月份了,但是圣诞老人好像没有走:我申请要一桶金,评审们对我思路很兴奋,建议基金会给我两桶。

二月

2月开启今年默认模式——基本在路上。2月份一共在英国境内呆了6天。2月1日粗发去大阪,参加英日合成生物学的会议。会议没有订午餐,需要自理,但午餐时间只有90分钟,日本科技部的蜀黍就带着我们去我们住的五星级酒店去吃午饭了——除了我,还有两个博士后,大家都有点不敢点,因为想到是日本,想到是五星级酒店……只点了一个最简单的套餐——结果每个人都吃得肚歪,而且科技部蜀黍买单了,付钱时发现居然才折合不到25英镑(左上角图)!!想象伦敦火车站一杯咖灰和一碗麦片粥还要了我8胖子5——全世界幸福感最高的城市非大阪莫属!!日本归来换了一下行李,再次粗发,这回是波士顿参加AAAS的年会(左下图)。见到很多朋友,那时美国裁剪项目已经开始,会场气氛凝重,但想起来那时大家的主要焦虑点是3月份的budget,感叹真是“没有想象力”!从波士顿直接飞到旧金山,冬天忽然变成初夏,30年后第一次重新踏上旧金山,记忆中那个闪晶晶的城市已大变样。好在de Young美术馆依然值得一看(右图)!从旧金山去了阿斯洛玛海滨,参加阿斯洛玛50周年纪念会,那几天人真多话真密,人世百态尽收眼底。好在飞回英国直接从机场去剑桥参加另一个遗传学的会,三观安抚了。

三月

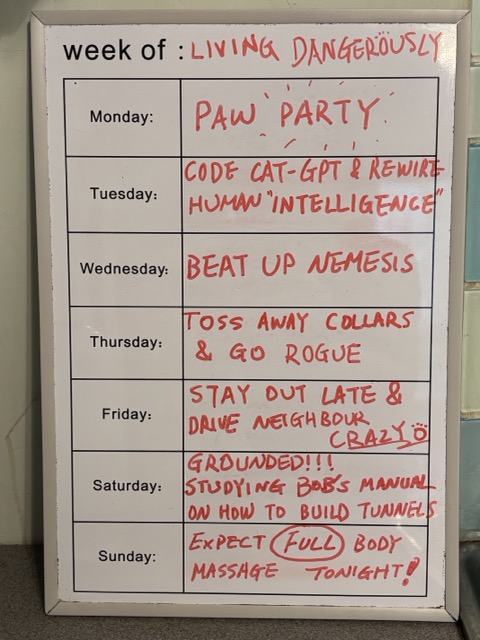

三月好玩,先帮我们隧道专家邻居(这个细节有助于理解Saturday一条)看了一周他们家的两只猫——姐姐大咖(纯咖啡色),妹妹小黑(纯黑色)。大咖是王菲式脾性,小黑是郭德纲式脾性……小黑有一天居然没有按时回家,给小巴急的,尤其头一天小黑把项圈给玩丢了。我俩开始对前后两条街进行了地毯式搜索,并一个个上门收集邻居们的口证。有人说最后一次看到小黑是在他们后院跟她死敌(另一只黑猫)打架,但是邻居没有戴眼镜,只见两团黑毛搅拌在一起,所以看不清是谁赢了;有人查了他们家的沙发底下,说小黑不在;有人马上跑去卧室,回报小黑不在床上;有人……调查中我们发现小黑一共有7处unlisted properties!!!这猫!但无论如何就是找不到这只猫,小巴使出杀手锏,摇晃着dreamies的铁盒子,沿街呼唤小黑——一般情况下馋猫小黑是一听见那个零食罐的声音就飞奔而来,那天是全街道的猫都出来尾随我们,也不见小黑身影!!!

通知主人,然后主人的全英国亲戚全部都开始关注事态发展。主人说以前这事发生过,最多一次三天没回家。让我俩睡觉吧。晚十一点的时候,我俩又过去检查了一下,嘿!看到后院晃过一猫影。打开门,小黑晃晃悠悠地溜达进来,别看室外是单位数的气氛,人家小黑全身可暖和得很,而且吃了两口饭还想出门high!!!——主人短信:关在家里不许出门!

这一周折腾的,我们在邻居厨房的白板上按小黑的视角记录了这一周(左图)。除了和猫斗智斗勇,三月份还是非常具有智慧含量的。一来是设计了项目图标,准备开题(右上),如果你觉得和土豆有点像,那就对啦,因为课题跟土豆有关;二来是去Villard那个著名的瑞士巧克力生产地和各路学术大咖讨论了一下planetarised humanity。

四月

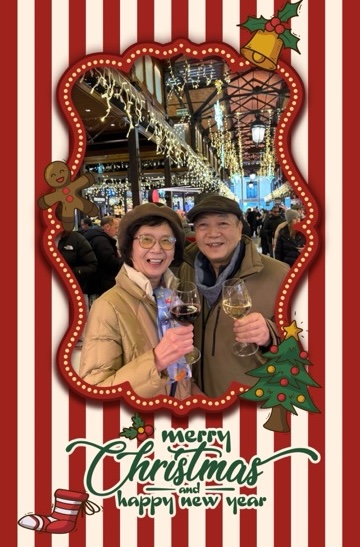

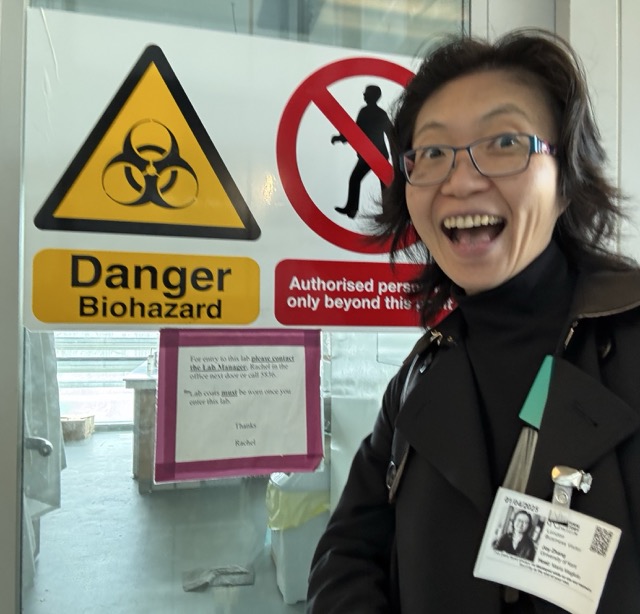

四月份十天在英格兰东海岸三地调研(左上图),十天带爸妈在荷兰我开发的“黄金时期美术旅”(右图),中间参加了一次科技部关于网络生物安全的讨论(左下图),十几年前在LSE的一个同事跟别人介绍我说:她是生命科学治理领域里全世界最棒的华裔学者。明显言过其词,但是听自己曾经的年资的同事这样由衷的认可是200%的开心的。调研那张照片抓拍的有点搞笑——并不是唯恐天下不乱看到biohazard就喜上眉梢而是又要回到实验室啦!右侧的图也是和荷兰后文艺复兴时期的美术没什么关系啦,但这照片说明一个道理,什么道理呢?就是不管是4岁还是44岁,和爸妈在一起的星期日都是玩具加冰激凌!=P

五月

五月再次证明学术的魅力就是总能不断的开阔一个人的视界。首先是在伦敦参加了一个峰会,认识了好几个类似于Campbell(左图中间)这样的曾经在伦敦开了11年地铁,后从读夜校出身,现在已有自己实验室的太空学者;去了道尔顿核能实验室(中)及其他“神奇发生”的地方调研。最后一张是项目正式启动,团队里包括三个我一直想合作的学者(这只是团队的一半啦,但是是全部女士)。而最神奇的恐怕还是召到了最给力的博士后——不仅在面试时给我一个神奇逆转印象的A+presentation,而且居然连对baseball队伍的喜欢都超级compatible(即我们喜欢的不是劲敌,要不然这工作关系每年4月到11月得多尴尬!),哈哈,dream team就是这样一点点搭建的。

六月

六月还用说吗,生日月,那简直了~!为什么有两只蛋糕呢,因为可爱的同事给我订了一个!还有一顿超级无敌印度大餐~哇~生日月必须长胖!六月份还参加了一个蛮有历史意义的会议,就是巴斯德研究所组织的镜像生物学全球“公众”对话三部曲的第一步。但我在巴黎并不仅仅是这个镜像生物学的会,而且还特意坐了40多分钟的地铁(!!巴黎地铁真方便,也是因为方便即哪里都停,所以可真慢!!)去了Parmentier这站——为什么呢?因为Parmentier是把土豆介绍给法国的人,他的名字在法语里基本和土豆可以护环,因为我的一个项目和土豆有关嘛(见三月),所以我要去拜访一下这个“土豆车站”。这个车站里真的有很多关于土豆的展览。

当然,真正有历史感的是右下角这张图片——对的,如果你看新闻你猜对了,这是我们给BBC的独家——在人类基因组草图完成25周年纪念日当天宣布人类基因组合成项目及其平行社会伦理项目Care-full Synthesis启动的录制现场。那两天累死我们了。这不仅是书写🧬,自然也是书写历史,只不过剧情和结尾待定。

对于我来说,不负历史与不负未来是一个意思。

七月

七月的亮点是十天泡在了摩洛哥(左图),作为国际社会学学会(ISA)的编辑参加国际社会学学会历史上第一次在非洲大陆组织的年会——年会附加着学会内部的各种会,组织论坛、物色作者和选题、见作者,听pitch……我想说,我那十天真的是很对起ISA的资助!而7月余下的日子则是在侃村儿见五湖四海的朋友(右二图),尤其好笑的是英国忽然热浪来袭,冰激凌买来就哗啦啦地要化(右下图),自拍都是要争分夺秒。见朋友做什么呢?为9月份的Odyssey做准备。对,四月份的记录里少记了一个—我被咨询关于软实力与科技外交的事,我早餐在costa的餐巾纸上写下了几个字,重组一下恰好是O.D.E.SS.I.——借着谐音/口音,由此开启了全球公众科技参与“新奥德赛(odyssey)”。concept paper四月份上线,之后陆续有新老朋友加盟~

八月

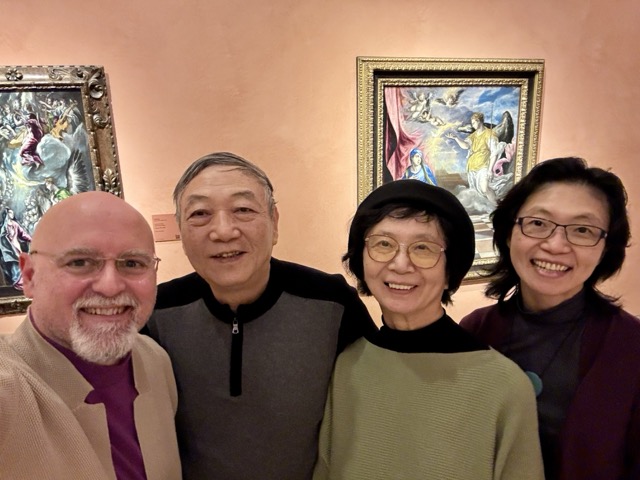

八月份,我们pilot焦点组超乎预期的成功(左图),即便是在30度没有电扇的高温。超出预期的只需要语言微调。哦耶!然后月底Ping同学招呼我去大连,我就去了大连~大连-北京-上海,这一圈见到了太多的好朋友,要把和所有人的照片放在这里三张肯定放不下,估计至少要三十多张吧,所以就拿右边两个图代表吧。成功的学术和人生都源自恰当解答同一个问题:Who do you get to take part in your odyssey?

九月

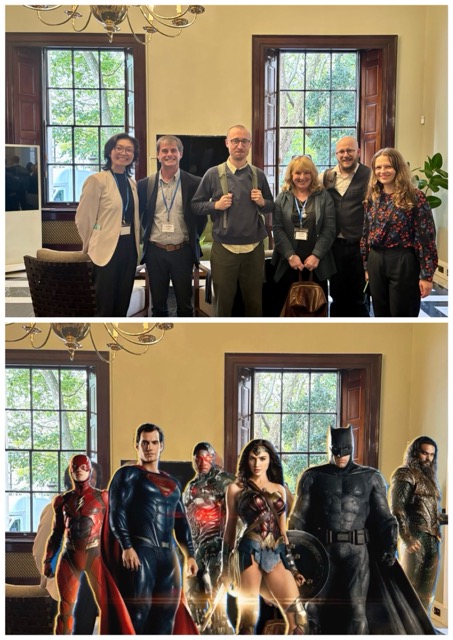

9月一共8天在家,主要是因为需要换行李,其他时间基本就是一个酒店换另一个酒店(左图),最怵的就是早餐时被问及房间号——呃……🧐所以大概每个酒店都觉得我是来蹭饭的,嘻嘻。一个月参加了10个活动,做个8个不同主题的发言,但整个9月的挑战性在于,对于我来说最重要的会议其实在9月份的最后两天——因为是我“全球公众沟通新奥德赛(odyssey)”(即O.D.E.SS.I.)在伦敦高规格启动会议的日子——所以整个九月除了在各种会议上做自己该做的事情之外,就是要确保不可以生病,不可以疲倦,不可以松懈……后来?后来那两天真的到来了,我真的没有病,没有疲倦,没有松懈——确切的说我还在第二天临时多做了一个presentation!——无尽感谢所有的参会者和我的同事与好友们——虽然他们没有一个会读到这个博客。额外的彩蛋是,当我把部分参加会议的团队照片(右上图)发给大家后,团队没有来的老师把大家变成justice league的形象(右下图),啊哈哈哈哈哈哈哈……也对,我们是epistemic justice league!

十月

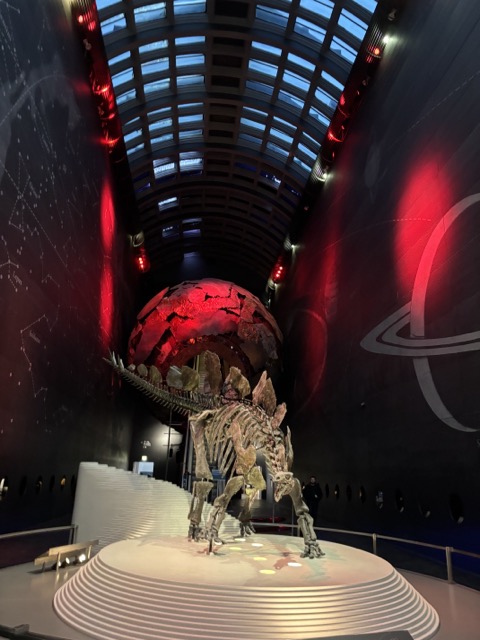

十月份是和一期刊编委会讨论了四十多篇文章,在英国两个城市做了调研,飞去日内瓦在CERN做了一次keynote(估计气死了谢耳朵)(左上图)。然后去纽卡斯尔给农业经济研究中心做了一次讲座(右上图)。基本坐无缺席。中间讲到康德的‘what may I hope’是我研究问题的出发点,会后一位女教授激动的从座位上站起来挥着手臂说,“what may I hope? – all I hope for is that your project succeeds, becasue it’s exactly what we need!” 学术是个常常需要赤膊上阵地地方,听到这样的评论实在倍感温暖。

但尚无时间沾沾自喜,因为马上掉头去巴黎iGEM组织一个panel(上面的横图)。这是我们“全球公众沟通新奥德赛”在伦敦启动之后一个重要的后续会议。iGEM的海报原本是每个发言人单独的,所以上面写“I’m speaking at…”。但我提前三周就把这个海报改成我们五个的照片都放在一起,而且把 “I” 划掉,换成“We”。气势非凡哦~

欧洲之星刚刚钻出海底隧道,手机上就收到一条糟糕的消息——意大利航空公司偏偏选在panel那天罢工,这样本来要当天飞来飞回的罗马朋友就就来不了了——这是第三个没法来的。也就是说,原定5个penalists,现在只有两个能到场。所有人听了都一脸惊诧——那不就做不成panel了吗?这简直是会议组织者最糟糕的噩梦。iGEM的同事说要不要我临时给你找几个人充人气?至少面子上好看一点呀。我说不用不用。

第二天的panel我开篇即告诉听众,5个发言人3个都无法到场,台下一片哗然。但我说,这些霉运在我看来恰恰是我们提倡新odyssey的一些核心观点的最好的例证——学界常谈 humility,但 humility 是什么?过去许多公众沟通的失败,源于一种不自觉的自我中心——无论文理学者,往往都深信自己的研究是‘最重要的’,并默认他人理应理解与配合,否则便被视为无知或捣乱。然而,任何研究与计划都不可能存在于真空之中,都必须与世界中其他现实相互磨合。比如对我而言,odyssey——在全球推动新的对话与决策模式——极其重要;但意大利飞行员提前 36 小时宣布罢工却提醒我,再宏伟的目标也要和现实生计摸爬滚打。这才是 humility。

然后我指着那个划掉的I 和醒目的We——你们可能觉得这“we”的气势未能现场兑现,惨了。但其实我把 I 改成We,恰恰是源于另外两个发言人告诉我她们大概来不了建议我替换掉她们——因为她们的签证还迟迟没有返回来。非欧美国家的职业人总要付出很多的时间和精力,提前很久去筹备一次会议的参与,而且还有一种锻炼出来的“天赋”——就是“签证不妙”你大概会有感应,你还会有一种莫名的愧疚。我的这两个朋友就是这样,因为她们不想让自己签证的问题让我出丑,所以她们提前告诉我最好替换掉她们。那时还有足足三周的时间,从英国或欧洲大陆找个人替换她们并不难——任何一个在我们刚刚在9月底会议的参会者都可以。

因为完全超乎自己掌控的原因而被替换掉的感觉糟透了——尤其当我们要做全球公众沟通,需要全球协调的时候。所以我决定至少在我这里,我想说她们“不可替代”,不仅不可替代,我们借机“角色反转”,两个非欧美发言人不仅录了她们的发言,而且鉴于没法现场接受提问,她们给现场听众提了好几个问题,坐等回复~

结果“没人气”的panel差点超时,事后有个OECD的同事说,这是他在iGEM听到的最好的panel; 一个澳大利亚的朋友最逗了,她开始对我的5缺2怎么圆场很打问号,结束后她说,这个太棒了,我以后也得如法炮制一下!——我忍不住大笑,不得不提醒她——呃,这不是我们计划的啦!但愿这种意外不会发生在你身上!但让我记忆尤深的是有个拉丁美的学生,很激动地跟我说:Thank you for making me feel I can act like human again. 用词突兀,但她确实理解了我要传递的——我们需要的新对话模式要以善待彼此开始。就是这么简单,也就是这么难。

十一月

十一月嘛,yum yum yum, 基本一半在路上,伦敦-Harrogate-奥斯陆-香港-深圳,但有很多难忘的晚饭——比如在Robert Boyle的桌子旁边吃了顿晚饭,比如借个给老朋友推新书,和GSEJ的学生和同事提前吃了顿年终饭(右上)——别的不敢说,但我觉得我们中心的晚饭气氛绝对是肯特大学里年底聚餐气氛最好哒!再比如小巴蹭会,在港珠澳的游轮上,国内和瑞士的同事给他过了一个巨大无比的生日(右下),再比如去挪威开会四天,居然运气了得地在奥斯陆最老的餐厅没有订位的情况下,被分到了一个桌子!(左)

十一月最让人惊叹的是,在奥斯陆大会之后开小会,十几个人讨论特刊的角度,好几次当有人提出一个新主意的时候,就有人说“可是Rose二十年前就写过了”,又有一个新点子——“可是Rose二十年前也写过了”。哈哈,年底写贺卡,把这段写给Nikolas,但愿我如他年纪的时候,其他学者也会这么念叨我的作品。

十二月

十二月的第一周在香港调研,对香港很多美好记忆都跟书店有关,因为每次到香港都会赖Ada带我逛书店(都不好意思提还有附加大餐),然后Ada每次都无比可爱地带我去不同的书店,直到行李告满(以及肚子吃圆)。这回忽然发现有冰箱贴,可以假装把香港书店带回家!哈哈。原本从香港回来今年的出差基本就告一段落了,但临时要去巴黎OECD参加个活动(中图)——想提这个是因为活动末尾,有个OECD的实习生望了我很久,最终走过来跟我说,半个月前我那个iGEM的panel她也听了,powerful——谁会想到那个panel是我今年影响力最高的活动之一……从巴黎转道伦敦然后去剑桥做了个讲座,然后各种meetings,直到24日早上……那没完没了的状态是很绝望滴。但是呢,忽然叮咚门铃响了,邻居说要北上去看儿子,留给我们一瓶Paw Roger(Pol Roger)和两位猫主子(右图),哇哈哈哈哈哈~let the party begin!

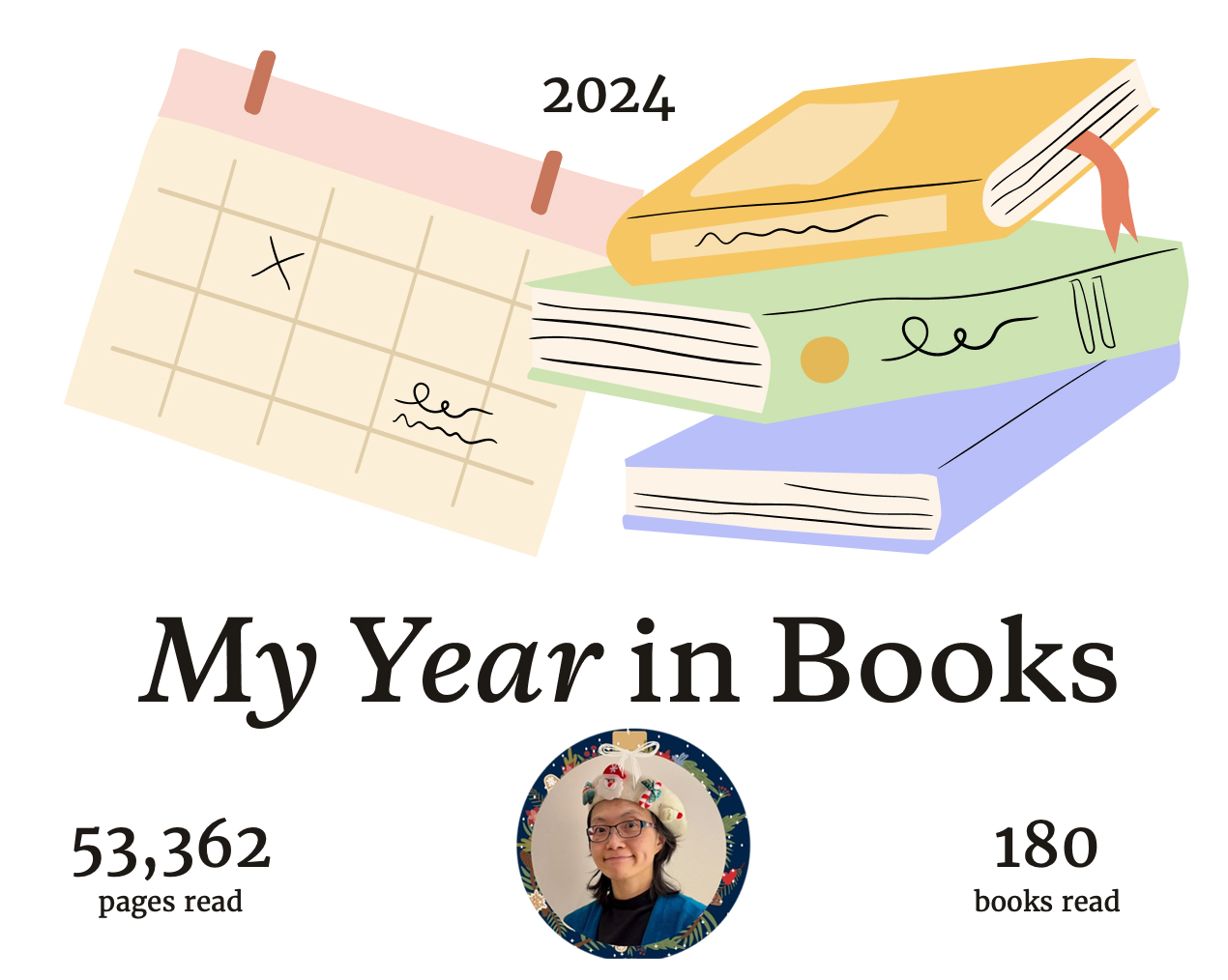

回到说书

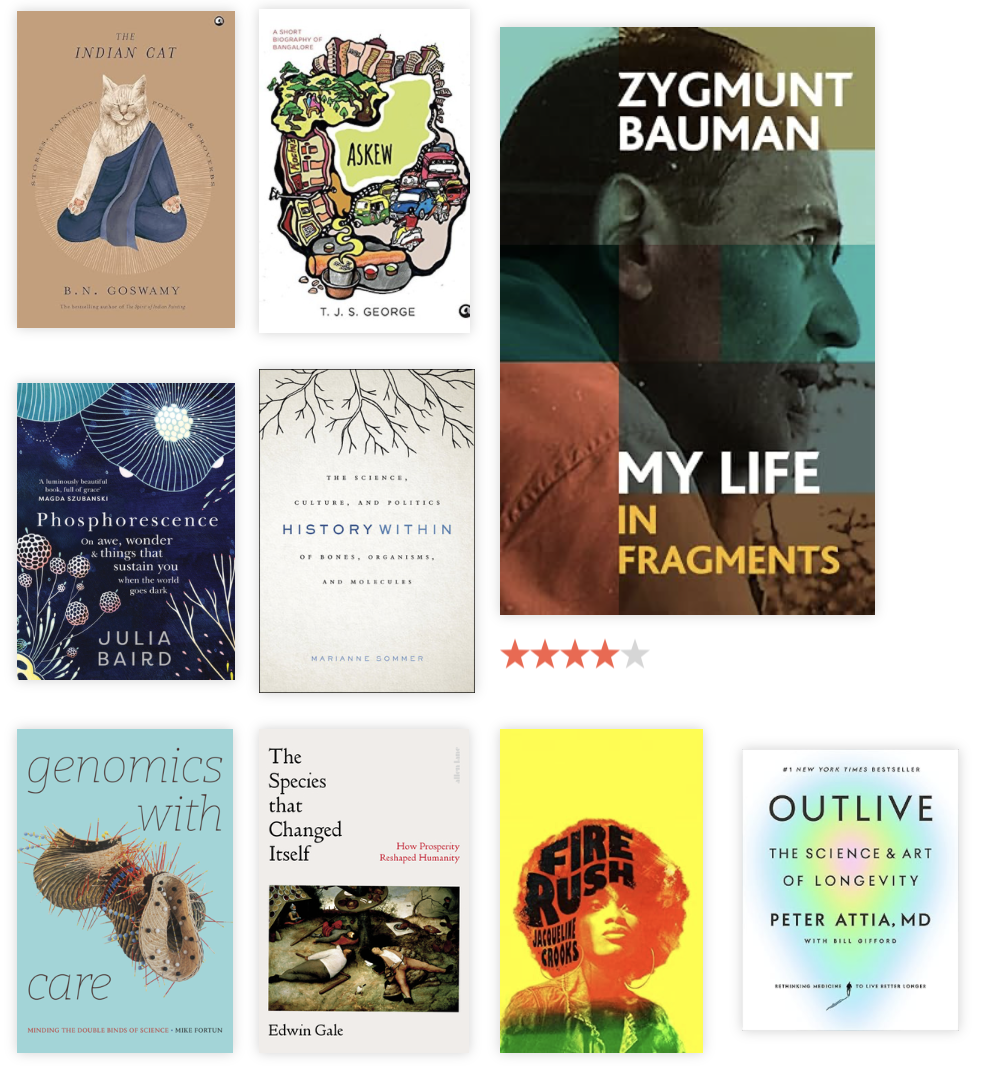

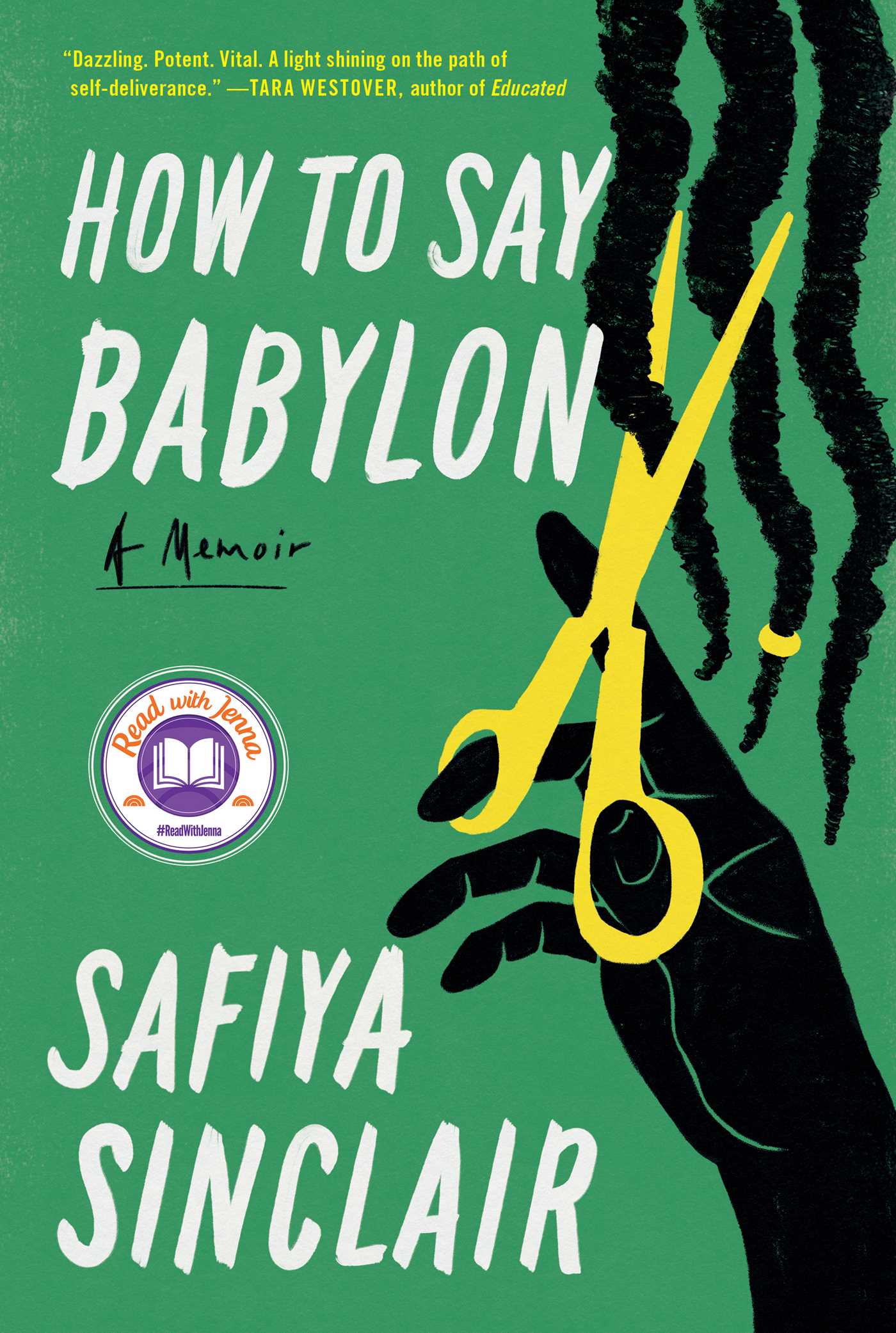

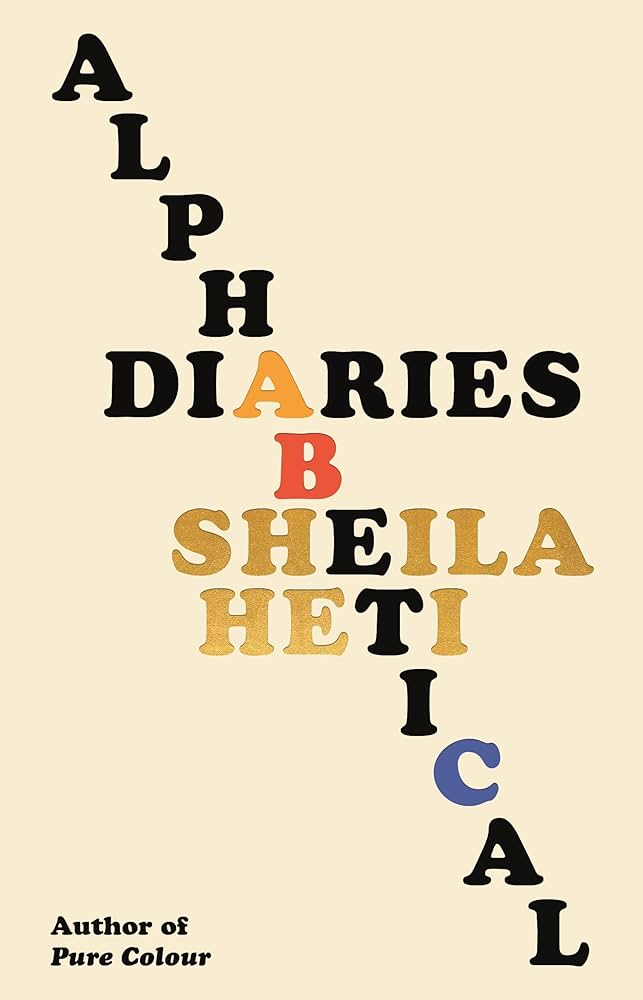

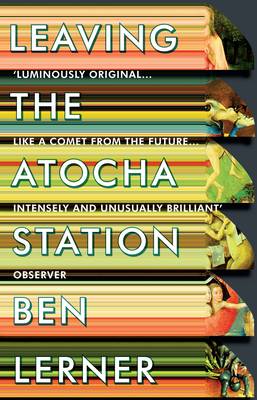

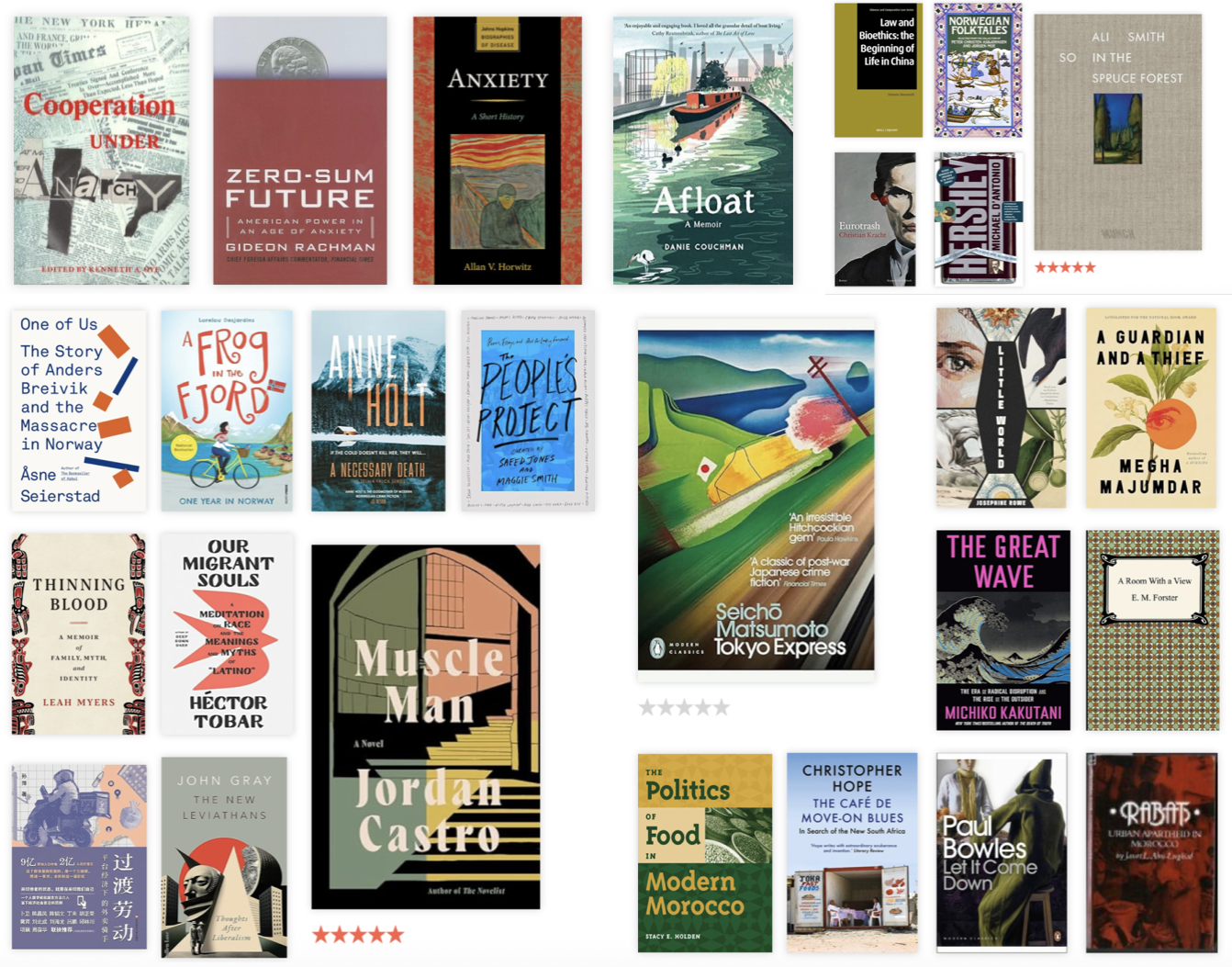

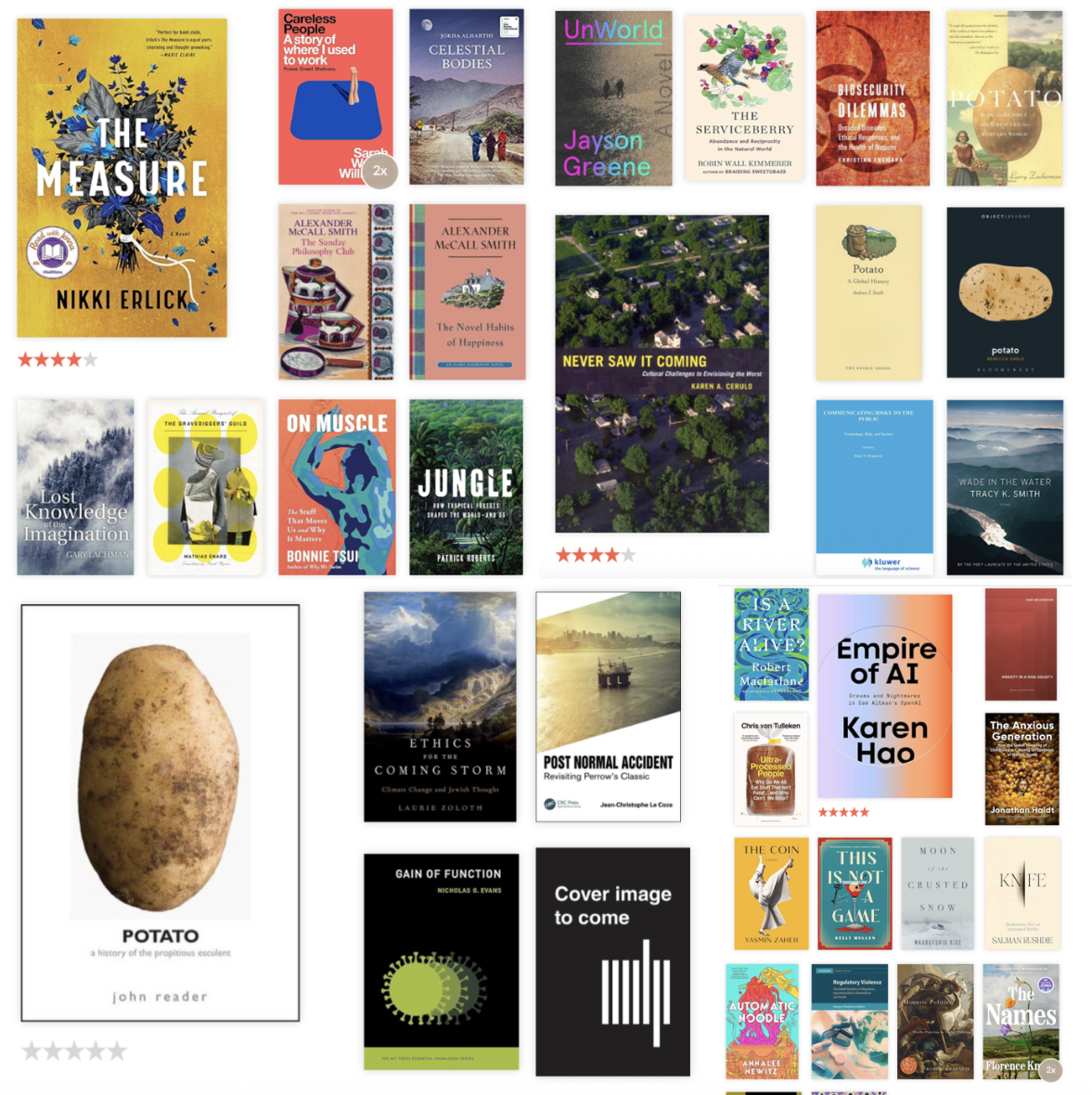

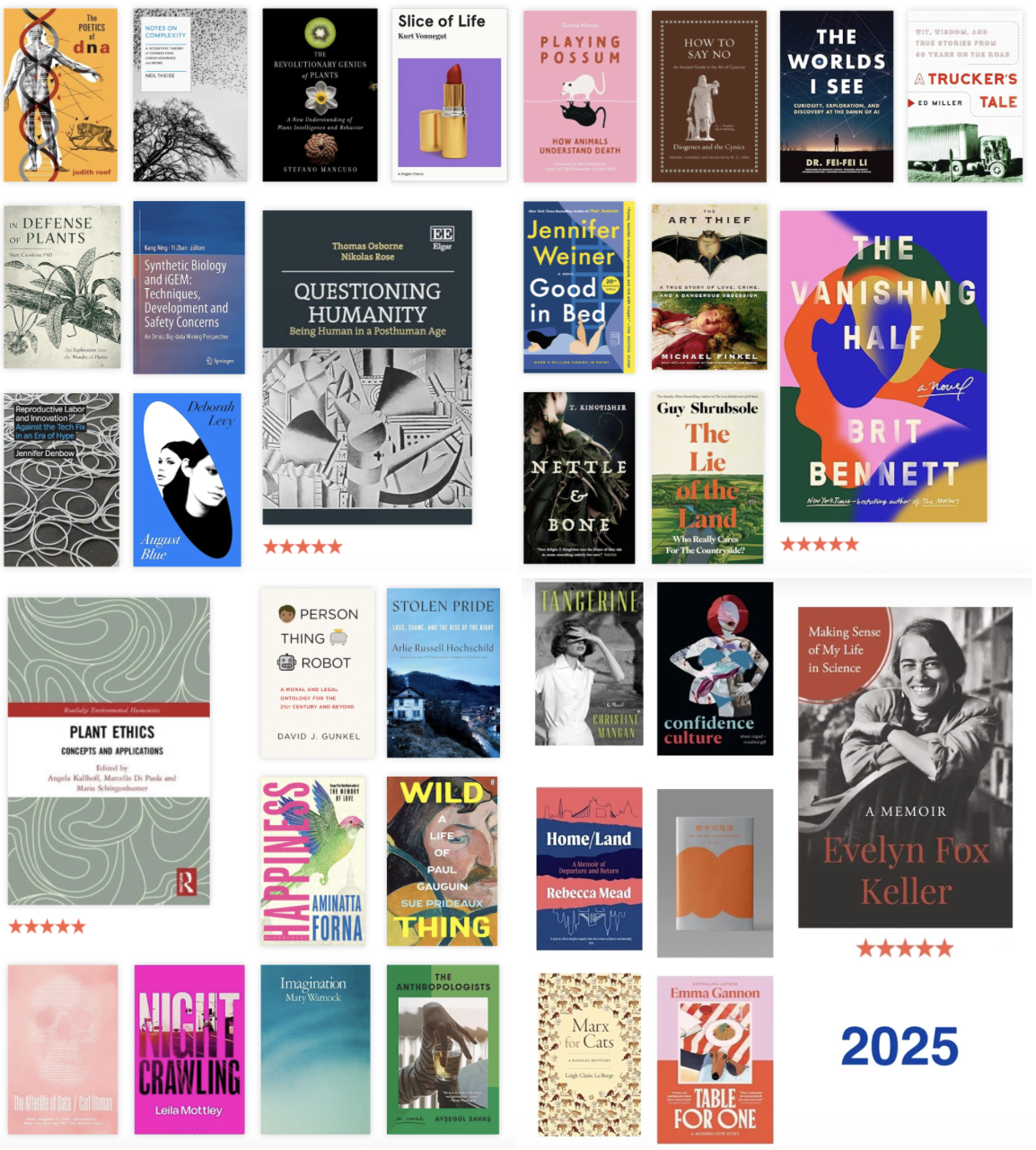

咳咳,回到正题,今年我的academic, non-fiction 和fiction的最佳

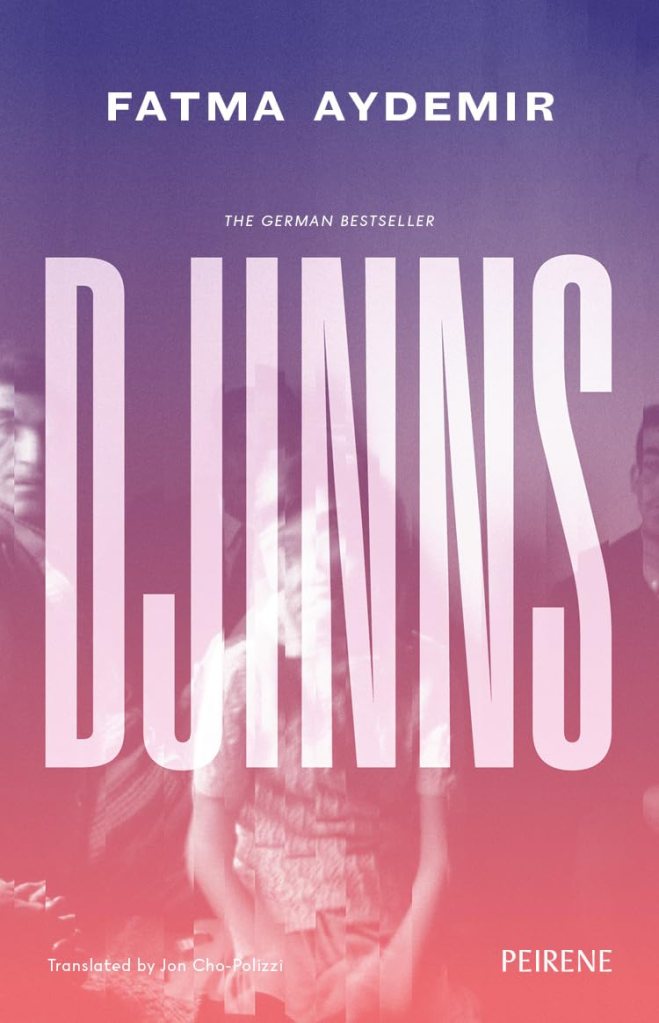

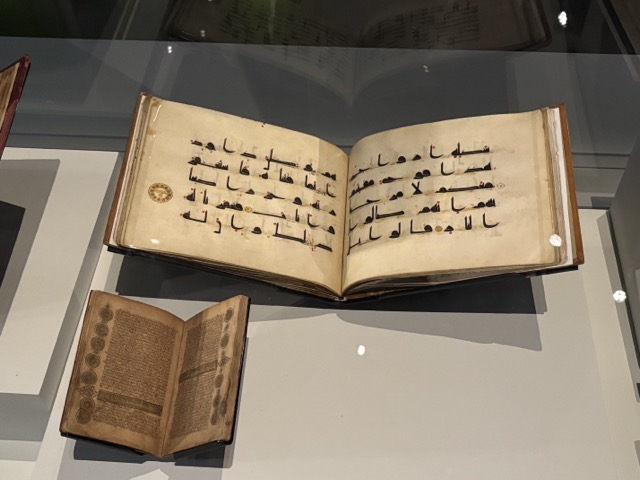

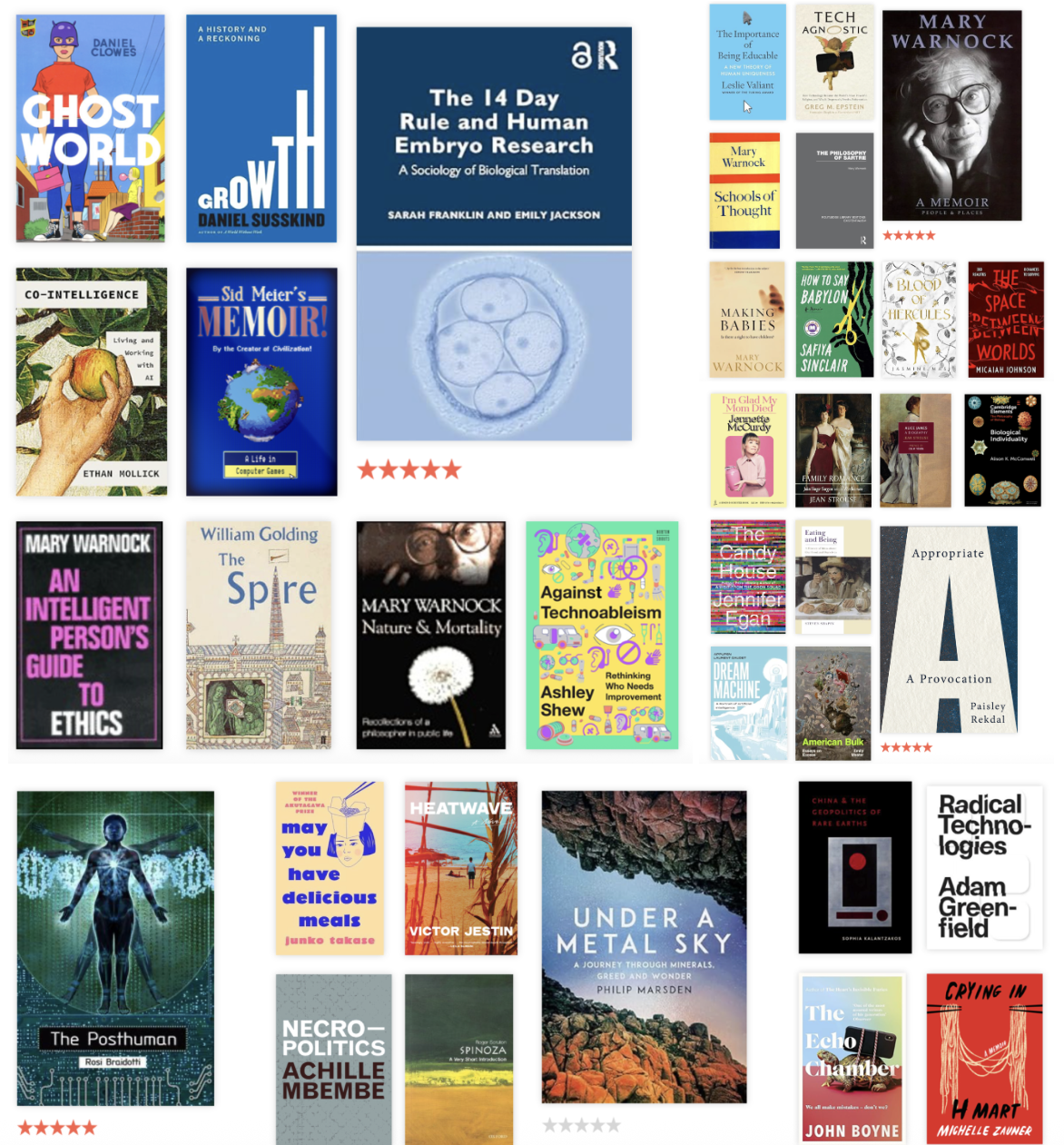

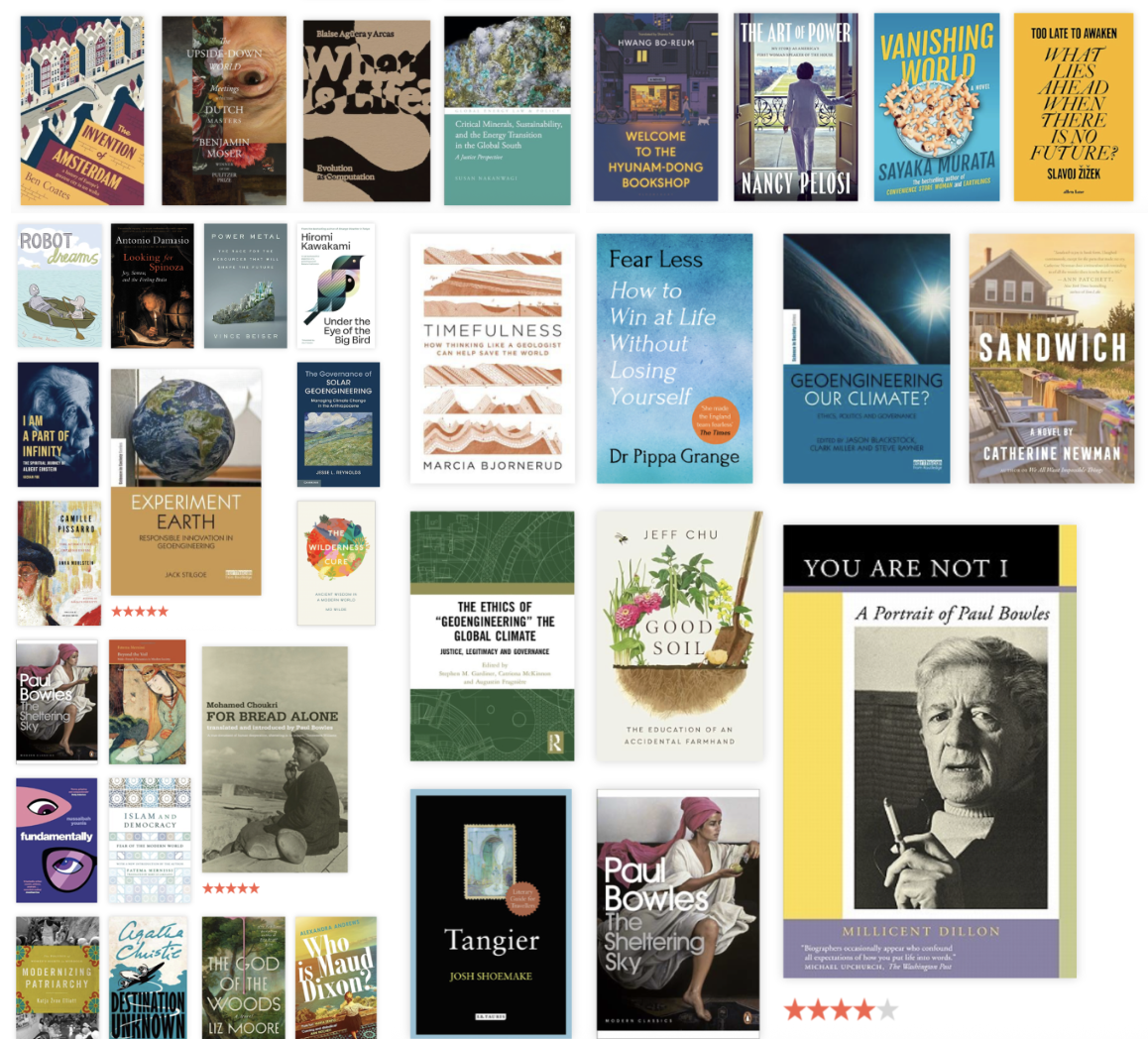

越是压力山大越要学术溯源,除了Nikolas,学术今年年初特意把Sarah和Warnock的书翻出来。去年这本关于对胚胎研究“14-day rule”如何影响深远的分析我觉得所有法学和STS科目都应该人手一本。而Redkal的Appropriate是我读过的对“认知正义”与“政治正确”和“身份政治”区别的最通情达理又一针见血的分析。对于小说类呢,年中读的科幻小说UnWorld特别好看,何为意识何为记忆何为对错何为真假何为人生。不过年底之前读了上面这本A Guardian and a Thief,这个科幻更有现世感慨:在资源匮乏的情况下,人性怎样左右摇摆?

虽然Goodreads是记录英文读物的,但是今年回国两次,读了大概三十本中文书,所以我也可以顺便列举三个中文最佳学术、非虚构与虚构书籍

《过渡劳动》调研得真好,国内要是有更多这样的研究就好了;《野地灵光》是个人类学家自己入住精神病院的记录,可以算是一个autoethnography,但相对有点散,就当非虚构吧。外界看国内,总说中国现在开始关注精神疾病了,但其实我觉得更多的关注还在“治”上,社会对精神疾病的理解好像还有很大空间,8月底回国时看到说国内还兴起各种艺术疗法——我第一反应是不会又是一个把疾病变商机的事情吧?所以我觉得《野地灵光》出版得正是时候。而小说呢,其实因为本来中文书目接触就少,所以中文阅读比较“功利”,很少读中文小说,但吴明益这个作家我可是记得,他的《单车失窃记》我在台北机场一口气看完的。今年在香港看到这部《海风酒店》,立马拿下,香港机场一口气看完!这确实不是一部环境小说。

小巴的三本最佳——

In Ascension是去年我的小说类最佳啦!跟我学~不过你若没有看的话,不要等到2027年哦!!另外两本书嘛,我好像就没什么可说的了——Appiah和Ingold一样,他俩写的书我都默认爱看,所以被选为最佳很正常,而另外那一本吧,`我对MacIntyre和Taylor都是蜻蜓点水啦,无力评论~哈哈 , 矮油怎么话里话外感觉有点小看小巴的书品呢?幸亏小巴看不懂中文啊哈哈哈哈哈哈哈哈~~

乐仔的最佳non fiction是Kay’s Incredible Inventions

乐仔妈没有告诉我fiction是什么,我猜是The Bad Guys.哈哈哈哈哈哈……

黄豆的fiction是哈利波特系列,这non-fiction完全超出小学生范围啊—

最后感谢高璐督促我写2025版说书,以她和Max的年度图书结尾:

至于新年

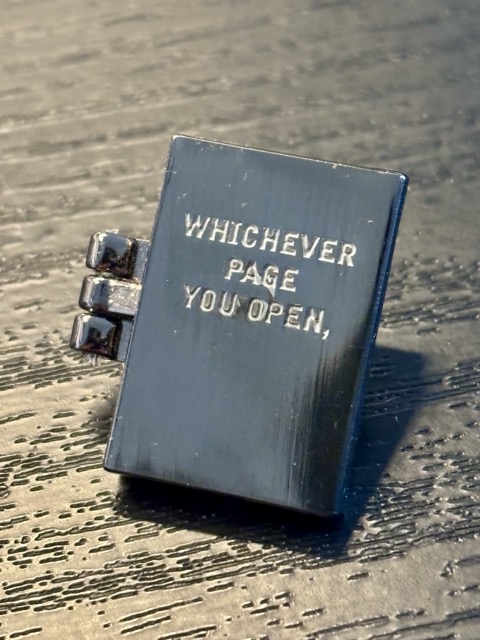

不妨如同抽屉里William Kentridge这个胸针所述——